|

|

【ツールマガジン】を作りましょう。

マガジン本体は基本的には、回転してアームの所定の位置に必要ツールをセレクトするだけの事ですが、正確な位置決めの為に1,000パルス/回転・程度のエンコーダーとブレーキユニットを配置しましょう。

また実際の切削に当っては必要に応じてマガジンより手動によりツールを抜き取ってセットする場合も考えられますので常にマガジン自ら空位置を検出してツールの収納時には、その空位置を自動的にセレクトするような物でなければなりません。

構造は一見・複雑そうに見えますが、至って単純な構造であり逆に[機能美]・・・と言える外観に設計しましょう。

|

|

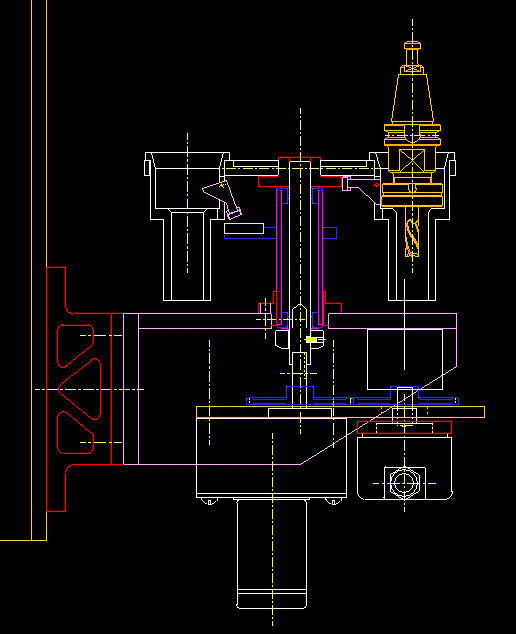

これよりの説明は図面を印刷されてご参照しながら見て頂ければ、より一層イメージが伝わると思います。

詳しい図面はこちらからダウンロードして下さい→ (PDF形式で約300KB程度です) (PDF形式で約300KB程度です)

JWW版等の図面がご希望の方は別途メールにてお問い合わせ下さい。

|

|

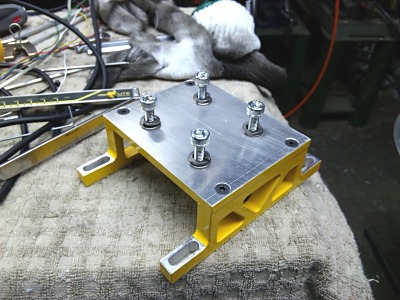

まずはアルミ板からパーツを切り出して[マウントベース]を組み立てましょう。

また、CNCを使い不要な贅肉を取り除き軽量化をはかりましょう。

他の部品と接合する面には塗装を避けましょう。

[マウントベース]についてはZ軸のコラム背面に取り付ける為に違和感が無いように、あえてアルマイト処理はせずに既存機械と同色の[G・B YUSAイエロー]をウレタン塗装しましょう。

|

|

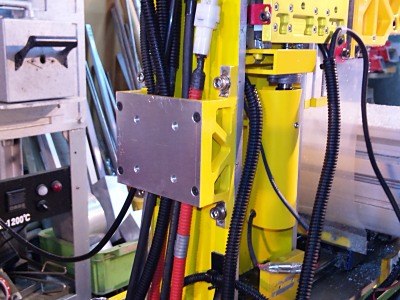

完成した[アーム]を手動で動かし[ツールマガジン]の取り付け位置を確認しましょう。 |

|

高さ及び配置場所が決定しましたら[コラム]背面にタップを立ててM6.0のキャップスクリュー4本で仮に固定しましょう。

既設の配線等は、この[マウントベース]の足の間に収納するとスッキリと見えますね。

高さは最終的な調整時に[マウントベース]の足の長穴で調整しましょう。

|

|

|

次はCNCと旋盤によりツールホルダーを収納するケース等々の部品を製作しましょう。 |

|

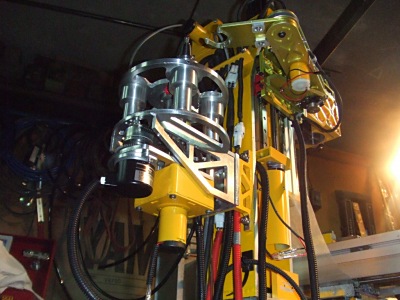

この段階で一旦、仮組みを行い他の部品との干渉が無いか・・・またまた、設計通りに機能するかを細かくチェックしてみましょう。 |

|

大よその仮組みが終わった状態です。

な~んか・・・凄そうな装置には見えますが・・・この状態では・・・ちょっと見るに偲び無い・・無機質な感じですね

(^_^;) |

|

仮組の終わった[ツールマガジン]を[マウントベース]に仮止めしてみましょう。 |

|

この状態で[アーム]との取り合いをチェックしてみましょう。

ちゃんとアームにツールが噛むか・・・またアームの上下で芯が合っているか等々、細かくチェックして見ましょう。

寸法的に、また機構的にOKでしたら・・一旦バラバラに分解します。 |

|

各部品の特性や美観を考えて、それぞれに塗装やアルマイト処理を施します。

可動する機能部品については極力アルマイト処理を施しましょう。

[ツールホルダー]が抜き差しされる[ケース]については磨耗等を防ぐ対策としてアルマイト処理は必須ですね。

特に肉薄軽量に設計した部品については極力アルマイト処理を施し強度アップをはかりましょう。

余談ですが#1,000の生アルミで1.0mmの厚さの板の両面にアルマイト加工すると簡単には曲がらなくなり降伏点を超えると『バキッ』と割れる感じになりますね。 |

|

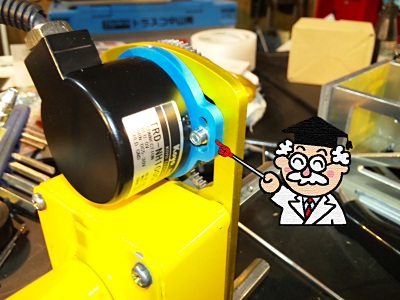

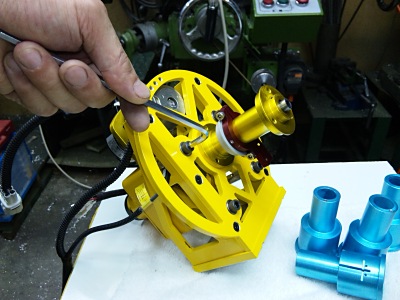

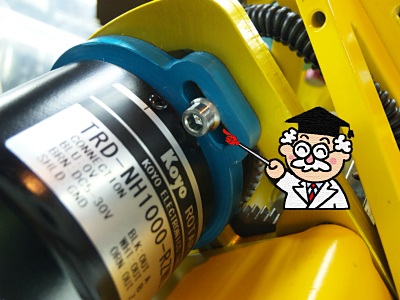

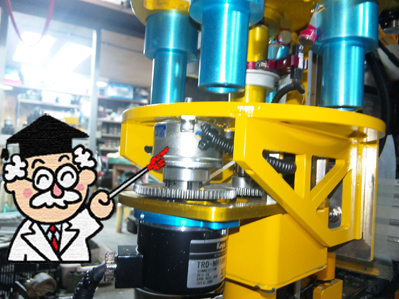

それでは、まず駆動部分から組んで行きましょう。

エンコーダーとギャーモーターの両方に焼結製のギャーを取り付けます。

ギャーモーターのケースを固定している標準のボルトを利用してナット側を高ナットに交換します。

この時にエンコーダーのベースも共締めしましょう。 |

|

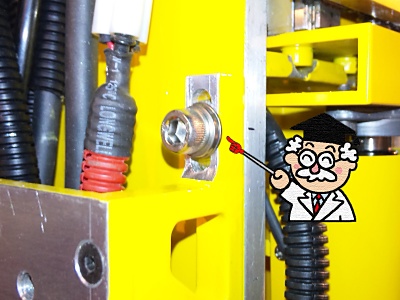

エンコーダーのギャーの勘合(バックラッシ)はエンコーダーを取り付けるために作ったブラケットを移動させて調整します。

そうそう高速回転で回る訳ではありませんので若干きつめで良いと思います。

特に今回流用したような高分解能のエンコーダーの場合はバックラッシが大きいと出力パルスがチャタル(チャタリングを起こす)場合がありますので要注意です。 |

|

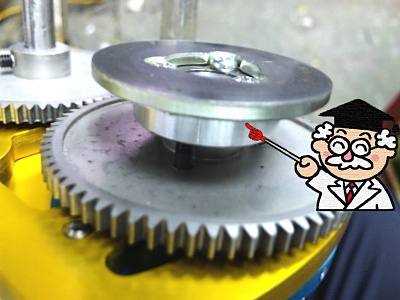

エンコーダー側のギャーの上に停止用のブレーキのディスクを取り付けておきましょう。

そう回転が速い訳でもありませんがケースにツールホルダーが何本も入ると結構な重量となり、またそれらは・粗・外周に近い位置に配置される為にGD²(慣性質量)が大きくなり停止位置がズレてしまう可能性がありますのでブレーキ機構を付けておいた方が良いでしょう。

|

|

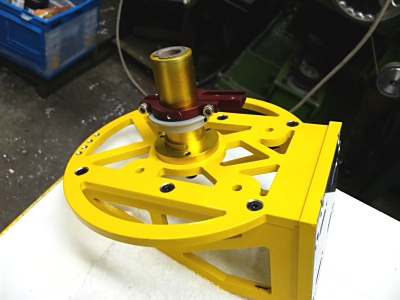

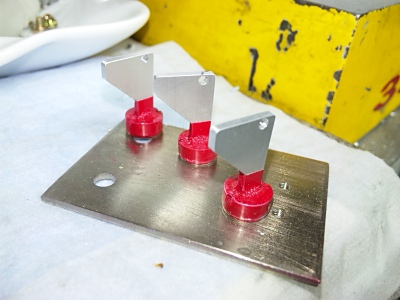

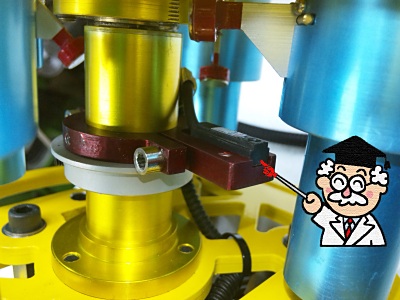

マガジンのベース側も出来上がりました。

こちらもマシニング全体の違和感を無くす為に[マウントベース]同様に、あえてアルマイト処理はせずに既存機械と同色の[G・B YUSAイエロー]をウレタン塗装しましょう。

赤色のホルダーは[リードスイッチ]用の取り付けブラケットです。 |

|

[マガジン軸]はSUS304(ステンレス)のΦ12.0mmのシャフトから作ります。 |

|

先程、組み上がった[ベース部]と[駆動部]を結合させましょう。

シッカリとM6のキャップスクリュー4本で締め付けます。 |

|

次に、[マガジン軸]に[ギャモータ]側の軸を差込セットスクリューで固定します。

本来は[スピルキー]を使いたいのですが設計上[マガジン軸]が肉薄の為に使用できませんでした。

仕方なくモーター側の軸に切ってあるキー溝にシッカリとセットスクリューを沈み込ませて強固に固定します。 |

|

再度、エンコーダー取り付けブラケットの固定ボルトもチェックしておきましょう。 |

|

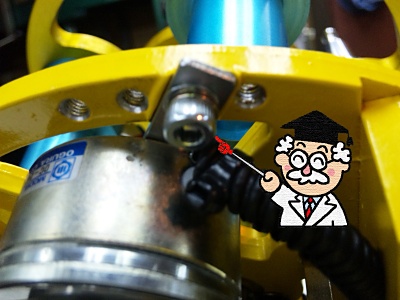

エンコーダーの位置が決まりましたら今度は、その軸芯上に配置するブレーキのアマチュア(コイル)側を軸芯を合わせて固定します。

左上画像の部分がブレーキのアマチュア(固定側)部分です。

|

|

|

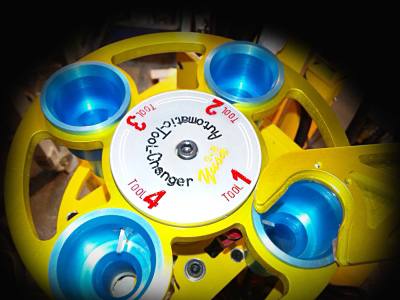

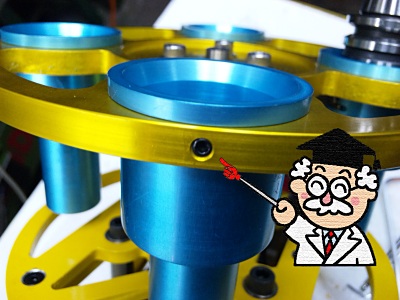

黄金色に輝く・・・・・・・なんと言う名前にしましょうか?

・・・・取り合えず・・[マガジンプレート]と命名 (^_^;)

黄金色に輝く[マガジンプレート]です。 |

|

それでは[マガジン軸]に[マガジンプレート]を取り付けましょう。

この辺の結合部も他の機構と同じく後でどのようにでもなるように取り付けボルト穴は長穴にしておきましょう。 |

|

ここからが・・・・【ミソ】です。

この辺の小技が私を『発想の魔術師』と呼ばしたる由縁でしょう。

ヽ(^。^)ノ

2.0mmのアルミプレートの先端に[ネオジ(希土類磁石)]を取り付けたものを[ツールケース]の本数分用意しましょう。

名前は[感知レバー]と命名しましょう |

|

[ツールケース]の側面の切り欠きから先程の[感知レバー]を差込ピンを通しM2.0のビス2本で固定しましょう。 |

|

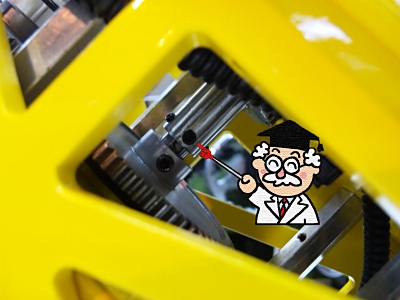

中を覗くと・・・左画像のようにレバーが見えるでしょう。 |

|

はい、もうお分かりですね (^。^)

この[感知レバー]によりケースの中の[ツールホルダー]の有無を検出させようと言う企みです。

ホルダーが入ると左画像のようにホルダーのキャップに押されてレバーが立ちます。 |

|

逆にホルダーが入っていない場合は[感知レバー]先端の磁石の重みで下に下がります。

いわゆる・・・この状態(空の状態)を検出させて空ケースをセレクトさせようと言う考えです。 |

|

ケースに[感知レバー]を組み込んだ状態では[マガジンプレート]に[ツールケース]を組み込む事はできませんので一旦[感知レバー]を取り外してから組み立ての続きを行いましょう。

[マガジンプレート]に[ツールケース]を差込リング外周に配置したセットスクリューで固定します。

但し、[感知レバー]の向き等々の調整が必要ですので、この段階では仮締め程度にしておきましょう。

いわゆる後でケース自体を回転させて、機能的に良い位置(センサーが検出し易い位置)に調整してから本締めを行います。 |

|

|

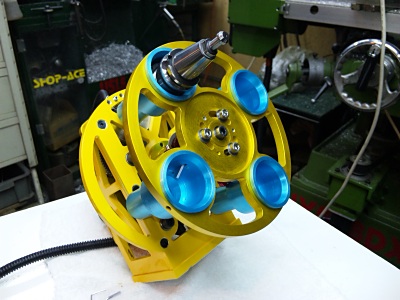

ほぼ完成状態に組み上がった[ツールマガジン]です。

やはり色が入ると無機質さは消えて芸術的とも言える機能美が光るようになりますね。

ヽ(^。^)ノ |

|

それでは先程の[感知レバー]の調整を行いましょう。

[リードスイッチ]が安定して働くようにスイッチの取り付けブラケットの高さや角度・・・そして全ての[感知レバー]の位置を調整して固定します。

リードスイッチ一時的にDC24V電源を接続してスイッチのモニターランプ(LED)の点灯/消灯を見ながら調整すれば簡単に行えます。 |

|

[マガジンプレート]を[マガジン軸]に固定するボルトですが最終的な位置調整までは長穴の中間位置で仮締めしておきましょう。 |

|

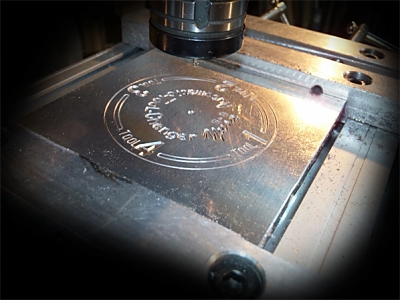

[マガジン軸]の結合部が丸見えではオシャレではありませんのでカバーを作りましょう。

と・行ってもCNCを使えば、いとも簡単に出来てしまいます。

ただ、単に美的な問題だけではなく実際の運用に当っては当然の如く[ツール番号]やマガジンの回転位置を把握できなければなりませんので、単に彩だけではなく機能的に番号等を掘り込み、また視認性を良くする為に色を入れて置きましょう。

そんなんでェ~カバーを取り付けましたら取り敢えず[ツールマガジン]は完成です。

まぁ~ソコソコ手が掛ってはいますが・・・

当初の設計イメージ通りに仕上がっています。

ふぅ~ 完成 ! ヽ(^。^)ノ |

|

取り合えず、これで主要な機構(ハード)は全て完成です。

後は、これらを複合的に、どのように制御して[息]を吹き込むかって事が大切な事ですね。

これからは視点をチョット変えてソフト面での柔軟な思考を持って先に進みましょう。

皆さんも引き続きご支援下さいねっ ヽ(^。^)ノ

|

|

|

|

|